La abstracción. Velcha Vélchev (Dimitrovgrad, Serbia, 1959) ha desembocado con naturalidad en la abstracción desde 2005. Su dominio de la técnica mixta le permite aprovechar las cualidades de los materiales más diversos. La factura sólo aparentemente irresuelta de los cuadros lo somete todo –es decir, la existencia– a la condición de magma. La integración de pinturas, pigmentos y disolventes con materiales dados, tanto industriales (cartones, alambres, corchos, clavos) como naturales (caracoles, arena) en ordenada disposición de filas y columnas, suele operar en Vélchev en el sentido de proporcionar alguna referencia estructural y de pensamiento, algún detalle que con levedad remita a un orden visible. El empleo de textos y otros signos incorporados al discurso plástico insiste en el esfuerzo por dotar de inteligibilidad a lo ininteligible: palabras integradas en esas composiciones de carácter magmático, pero también simbolismos muy escuetos en espirales, en cruces que, a veces, parecen denotar encrucijadas, y otras sembrar camposantos de terrible evocación.

Quo vadis? Tanto las inscripciones como los contrastes y las gradaciones de blancos y negros tradujeron en su día con un tono vagamente evangélico la búsqueda del sentido de la vida en medio de un caos de contrasentidos: un “No somos nada y lo somos todo” que desafiaba a la muerte; un “Quo vadis, domine?” que manifestaba una voluntad bastante explícita, la de forjar un íter existencial y, por tanto, artístico basándose en todo lo que podemos conocer –digamos– científicamente. Y, en geometría, conocemos el punto sólo por su definición como intersección de dos líneas. El artista y el hombre son, al fin y al cabo, sufridos viajeros, y escoger sendero propio en las encrucijadas es su oficio.

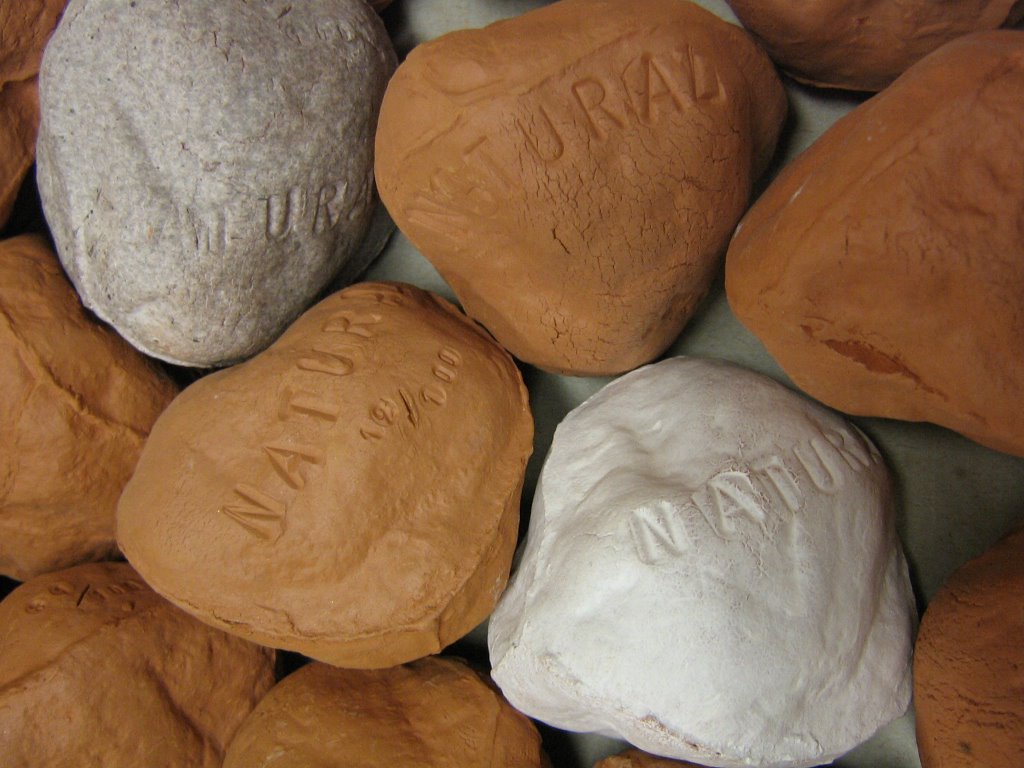

La escritura como forma. El poder sugeridor de la escritura es brutal: la forma de lo escrito y de su soporte ya son mensaje, y aportan su naturaleza de mensaje en tanto que forma a las artes plásticas. Y es característico que en los últimos años la técnica mixta de Vélchev superponga diversas modalidades de escritura: manuscritos antiguos, periódicos (noticias de arte, sucesos, etc.), fotografías, páginas de libro, graffiti, testimonios autógrafos... Todo es, sí, fragmentario, y dado que a menudo resulta imposible conocer el contenido de los textos, hay que entender que el artista encuentra valor estético y comunicativo en el mero recorte. El periódico es el presente perdido y nos trae las connotaciones del papel viejo y amarillo. El documento viejo habla de la escritura en relación con el contrato, con la herencia, con la propiedad: el valor legal de lo escrito y su vínculo con la identidad personal. El recorte de libro alude a la transmisión de la cultura, de la ficción, de la imaginación o la creación, pero su fractura deja esa transmisión en tentativa.

Del fragmento al orden. La fragmentariedad aquí desvincula las formas de su contenido denotativo y las conecta con matices más marginales. Podría ser mero reflejo de una sociedad posmoderna, estetizante, de información masiva, de ritmos acelerados, si no fuera porque Vélchev introduce un poderoso matiz crítico en elementos de la composición y en una estructura claramente compartimentada: espacios de escrituras, bandas de cromática indefinición, horizontes velados, matrices más o menos férreas de clavos o caracolas fósiles que remiten a un mundo marcado por lo temporal, por la historia, por una dramática trascendencia que poco tiene que ver con la posmodernidad. La fragmentariedad es, pues, drama y es humilde –si bien nunca resignado– reconocimiento.

Los gestos del metal. El progreso de Vélchev hacia la abstracción es también, en el fondo, diálogo entre la pintura y la escultura. La textura de sus piezas va derivando en relieve, el volumen va ganando terreno al plano y la sombra proyecta su inequívoco certificado de materialidad sobre la composición. Los cuadros pequeños condensan en gestos casi esenciales todo lo que este autor tiene que decir al respecto, que sigue girando en torno a la contradicción de la existencia, a la temporalidad y sus consecuencias, a la ambigüedad como obligada elección. Y, si la forma de lo industrial es tan significativamente humana como la de la escritura –o lo es más–, Vélchev hace en su obra más reciente un empleo de ella cada vez más frecuente y significativo.

Deconstruir lo humano (una retórica). Encontramos objetos de aspecto inequívocamente fabril reducidos a la categoría de fragmento; los claveteados hormiguean sin aparente sentido y nos remiten a una función perdida; la alternancia de diversas geometrías, de un ritmo de asombrosa plasticidad, sugiere igualmente remotos engranajes o ensambladuras cuyo diseño y finalidad desconocemos, definitiva e irremediablemente; las hendiduras nos abren las puertas de interiores que nos son ajenos (o, tal vez, de desórdenes que nos son propios). El lenguaje de Vélchev se basa, así pues, en la fragmentación, en la liberación de los materiales empleados con respecto a sus ataduras referenciales, en la descontextuación de aquello que alguna vez cumplió una función práctica que ya ignoramos. Este recurso es tremendamente coherente con la ya comentada utilización de material escrito por el autor, que prueba así disponer de una sólida retórica y de una fecunda línea de pensamiento. El trabajo en pátinas remata la obra con una profunda e irracional inyección de nostalgia: un sentimiento que nos es tan primario como imprescindible y que en cierta manera nos permite asistir a su obra como asistimos al espectáculo de unas hermosas ruinas.

Los ritmos del desamparo. Los grandes murales o puzzles de trapezoides de metal –hierro, estaño– nos vuelven a hablar de un ritmo que Vélchev nos regala con insultante destreza. Mediante la manipulación de la densidad y de la orientación de las arrugas en el estaño, el diverso grado de oxidación o corrosión del hierro y ciertas imponentes costuras, este pintor-escultor consigue enfrentarnos a un espejo roto que nos devuelve el reflejo de nuestra precariedad y nuestro desvalimiento: el rugoso claroscuro de que en resumidas cuentas nos componemos, sin límites claros ni recetas infalibles.

La gestión de los límites como estrategia intersubjetiva y de conocimiento. Estamos bien acostumbrados a que Vélchev mantenga de una u otra forma diálogo con el espectador. Los fondos de plancha metálica, las cajas avitrinadas y los límites mismos del muro sobre el que expone la obra son signos fundamentales del código mediante el cual el artista serbio pretende transmitir de tú a tú todas sus sugerencias; y es verdaderamente difícil sugerir con tanta discreta concisión y, al mismo tiempo, con tanta intensidad. Hoy, profundizando en la línea de trabajo iniciada hace meses en su exposición en La Misericordia, nos ofrece una serie de piezas en las que, como siempre, son protagonistas el contraste de opuestos, la duda, la interrogación, la investigación ex umbra in solem. En la obra de Vélchev siempre están presentes los límites: el que determina el espacio exterior frente al interior, el que separa la sombra de la luz, el que diferencia, en definitiva, el ser del no ser: las dos caras de una moneda cuyo valor desconocemos. Por la misma razón, Velcha Vélchev es uno de esos artistas que nunca le hurtan el cuerpo al destinatario de sus cuadros. Ahí, en el otro, se encuentra un límite más, y es ahí –contra lo que propondría un artista endiosado, objetivo– donde convienen la intención de persuadir y el generoso gesto de entregarse.

Es maestro el manejo de la disposición, con la que Monti añade a su obra sutiles matices de concepto que sólo están al alcance de los creadores que han interiorizado profundamente aquello que nos transmiten; y así son admirables Enlace (2002) y Amistades (2003), conjuntos que por su estructura básica deberían inspirar ante todo estabilidad y en los que, sin embargo, las asimetrías son tan significativas de acercamientos, desequilibrios, desigualdades. Destacaré por último las sugerencias de movimiento en piezas como Torsión (2004), Vórtice (2005) o la interesantísima línea de trabajo con formas emergentes en las que la acotación del espacio, la intersección de volúmenes y vacíos y los contrastes de superficies y colores traducen interacción de lo fluido y lo sólido, temperaturas en conflicto, presencia de vectores de fuerza diversos, geología y biología activas, telurismo: vida. Última Hora.

Es maestro el manejo de la disposición, con la que Monti añade a su obra sutiles matices de concepto que sólo están al alcance de los creadores que han interiorizado profundamente aquello que nos transmiten; y así son admirables Enlace (2002) y Amistades (2003), conjuntos que por su estructura básica deberían inspirar ante todo estabilidad y en los que, sin embargo, las asimetrías son tan significativas de acercamientos, desequilibrios, desigualdades. Destacaré por último las sugerencias de movimiento en piezas como Torsión (2004), Vórtice (2005) o la interesantísima línea de trabajo con formas emergentes en las que la acotación del espacio, la intersección de volúmenes y vacíos y los contrastes de superficies y colores traducen interacción de lo fluido y lo sólido, temperaturas en conflicto, presencia de vectores de fuerza diversos, geología y biología activas, telurismo: vida. Última Hora.

Rasgos de lo femenino son el recurso a lo íntimo (ya el mismo tono del catálogo nos introduce en un mundo de intimidades declaradas), el cultivo del recuerdo y, me parece, una diestra compatibilización de los colores cálidos y cierto tono prudente o moderado (La tardor de la vida). El uso de flores (Femení, singular) y prendas femeninas (Queda en el record un vestit lluent; El vestit blau; Aquella festa) como motivos protagonistas redunda en unos contenidos figurativos claros, a menudo asociados a la memoria y al sueño, y su empleo como expediente técnico-retórico caracteriza un lenguaje fuertemente anclado en la realidad. Cierta tendencia a la abstracción deriva, no obstante, de la estilización de esos mismos motivos, inevitable en una artista tan interesada en los aspectos técnicos y en el lenguaje; Nicolau, pues, resuelve con naturalidad e inteligencia el falso debate abstracción-figurativismo. Lo mismo sucede en los paisajes, esenciales y de enorme intensidad cromática (Horabaixa de coure). Algunos elementos oníricos siguen girando en torno a los referentes de las naturalezas muertas de etapas anteriores (Somiàvem clarors i fruites confitades). El homenaje a Velázquez (y a Manolo Valdés, presente actualmente en el Paseo del Borne de la capital) lo encontramos en La infanta, y nos sorprenden los fuertes contrastes de, entre otras piezas, Més blanc que negre, una mixta sobre tela en que el motivo indumentario y los tactos de lo textil se combinan en armonioso conjunto. El equilibrio cromático es siempre fundamental en las composiciones de Nicolau; el frecuente uso de complementarios, la contraposición de blancos y negros y el predominio de gamas cálidas son reconocible marca de la casa. Última Hora.

Rasgos de lo femenino son el recurso a lo íntimo (ya el mismo tono del catálogo nos introduce en un mundo de intimidades declaradas), el cultivo del recuerdo y, me parece, una diestra compatibilización de los colores cálidos y cierto tono prudente o moderado (La tardor de la vida). El uso de flores (Femení, singular) y prendas femeninas (Queda en el record un vestit lluent; El vestit blau; Aquella festa) como motivos protagonistas redunda en unos contenidos figurativos claros, a menudo asociados a la memoria y al sueño, y su empleo como expediente técnico-retórico caracteriza un lenguaje fuertemente anclado en la realidad. Cierta tendencia a la abstracción deriva, no obstante, de la estilización de esos mismos motivos, inevitable en una artista tan interesada en los aspectos técnicos y en el lenguaje; Nicolau, pues, resuelve con naturalidad e inteligencia el falso debate abstracción-figurativismo. Lo mismo sucede en los paisajes, esenciales y de enorme intensidad cromática (Horabaixa de coure). Algunos elementos oníricos siguen girando en torno a los referentes de las naturalezas muertas de etapas anteriores (Somiàvem clarors i fruites confitades). El homenaje a Velázquez (y a Manolo Valdés, presente actualmente en el Paseo del Borne de la capital) lo encontramos en La infanta, y nos sorprenden los fuertes contrastes de, entre otras piezas, Més blanc que negre, una mixta sobre tela en que el motivo indumentario y los tactos de lo textil se combinan en armonioso conjunto. El equilibrio cromático es siempre fundamental en las composiciones de Nicolau; el frecuente uso de complementarios, la contraposición de blancos y negros y el predominio de gamas cálidas son reconocible marca de la casa. Última Hora.

El arte de Girbent es fronterizo por muchos conceptos, no sólo por la reflexión metapictórica en que abunda; en 2003, el artista sintetizaba su actitud con una frase de Berkeley: “El sabor de la manzana no está en la manzana misma, sino en el contacto de ésta con el paladar”. Se trata de pintura, pero en su concepción, y a través del empleo de la imagen fotográfica o del fotograma, se encuentra buena parte de lo que también caracteriza al cine: la expresión del movimiento. La imagen de Girbent capta, inmoviliza y presenta los efectos del decurso temporal sobre las figuras. Aparte su impacto plástico, la pintura aporta a la base fotográfica una alta dosis de reflexión y una singularidad propiciada por su particular ejecución: si en la fotografía la instantaneidad proviene de un disparo a su vez instantáneo, en la pintura de Girbent surge como fruto de un trabajo largo, reflexivo y minucioso como es el óleo sobre aluminio o tabla. Y ese detenerse sobre el instante permite que una imagen emborronada por el movimiento o un encuadre atípico adquieran cualidades expresivas y enfaticen sin enfatizar, en un alarde de economía de recursos. Reproducir lo instantáneo, y reiterarlo como prueba de su singularidad, convierte la imagen del presente en imagen para la historia. Enormes virtudes técnicas de Girbent son su manejo maestro del encuadre, su paradójica renuncia al énfasis y, en suma, una factura al alcance de muy pocos artistas. Última Hora.

El arte de Girbent es fronterizo por muchos conceptos, no sólo por la reflexión metapictórica en que abunda; en 2003, el artista sintetizaba su actitud con una frase de Berkeley: “El sabor de la manzana no está en la manzana misma, sino en el contacto de ésta con el paladar”. Se trata de pintura, pero en su concepción, y a través del empleo de la imagen fotográfica o del fotograma, se encuentra buena parte de lo que también caracteriza al cine: la expresión del movimiento. La imagen de Girbent capta, inmoviliza y presenta los efectos del decurso temporal sobre las figuras. Aparte su impacto plástico, la pintura aporta a la base fotográfica una alta dosis de reflexión y una singularidad propiciada por su particular ejecución: si en la fotografía la instantaneidad proviene de un disparo a su vez instantáneo, en la pintura de Girbent surge como fruto de un trabajo largo, reflexivo y minucioso como es el óleo sobre aluminio o tabla. Y ese detenerse sobre el instante permite que una imagen emborronada por el movimiento o un encuadre atípico adquieran cualidades expresivas y enfaticen sin enfatizar, en un alarde de economía de recursos. Reproducir lo instantáneo, y reiterarlo como prueba de su singularidad, convierte la imagen del presente en imagen para la historia. Enormes virtudes técnicas de Girbent son su manejo maestro del encuadre, su paradójica renuncia al énfasis y, en suma, una factura al alcance de muy pocos artistas. Última Hora.

No encontramos peros, en cambio, a la afortunada combinación de destreza técnica y adecuación al tema que alcanza en otras obras –las más–, en las que el punto de vista es decididamente cenital, los espacios se reducen prácticamente a las dos dimensiones y la representación renuncia a signos de dinamismo para centrarse en la descripción inteligente y densamente matizada del objeto. Se trata de figuras con reminiscencias de nuestro pretérito biológico, cuadros que nos recuerdan aquel vocabulario que en alguna etapa de nuestras vidas nos interesó por sus infinitas sugerencias y que ofrecía voces como “pérmico”, “cámbrico” o “devónico”. Los pseudofósiles de Ramis aluden a la condición paleontológica de los seres representados a veces de forma expresa (mediante esqueletos, espinas y corazas varias: Fòssil mitològic, Peix antic, Ammonites, Cranc fòssil), pero en todos los casos por la textura mineral de esos seres y por su naturaleza primitiva. En ocasiones es un fondo marino, tamizado por la luz acuática y por la necesaria perspectiva cenital, lo que se nos ofrece como espacio bidimensional en que se desarrolla o se desarrolló la vida (Ophiura, Fons marí amb corns), o bien un suelo de apariencia inhóspita, que podría ser desértico o lunar, en el que las huellas de la vida y sus avatares se manifiestan entre la decadencia (Cornet, Ploma negra), la agresión (Contaminació: hermosísima pieza), el desvalimiento (Cuc de sang), la procreación tal vez fallida (Niu) y la revolución geológica (Volcans). Un dinamismo contenido, todavía aferrado a lo bidimensional, lo encontramos en L’atac del dragó; o en Safareig, donde la reducción al plano radica en la representación de los peces y sus sombras en movimiento desde la refracción igualadora de una superficie líquida. Última Hora.

No encontramos peros, en cambio, a la afortunada combinación de destreza técnica y adecuación al tema que alcanza en otras obras –las más–, en las que el punto de vista es decididamente cenital, los espacios se reducen prácticamente a las dos dimensiones y la representación renuncia a signos de dinamismo para centrarse en la descripción inteligente y densamente matizada del objeto. Se trata de figuras con reminiscencias de nuestro pretérito biológico, cuadros que nos recuerdan aquel vocabulario que en alguna etapa de nuestras vidas nos interesó por sus infinitas sugerencias y que ofrecía voces como “pérmico”, “cámbrico” o “devónico”. Los pseudofósiles de Ramis aluden a la condición paleontológica de los seres representados a veces de forma expresa (mediante esqueletos, espinas y corazas varias: Fòssil mitològic, Peix antic, Ammonites, Cranc fòssil), pero en todos los casos por la textura mineral de esos seres y por su naturaleza primitiva. En ocasiones es un fondo marino, tamizado por la luz acuática y por la necesaria perspectiva cenital, lo que se nos ofrece como espacio bidimensional en que se desarrolla o se desarrolló la vida (Ophiura, Fons marí amb corns), o bien un suelo de apariencia inhóspita, que podría ser desértico o lunar, en el que las huellas de la vida y sus avatares se manifiestan entre la decadencia (Cornet, Ploma negra), la agresión (Contaminació: hermosísima pieza), el desvalimiento (Cuc de sang), la procreación tal vez fallida (Niu) y la revolución geológica (Volcans). Un dinamismo contenido, todavía aferrado a lo bidimensional, lo encontramos en L’atac del dragó; o en Safareig, donde la reducción al plano radica en la representación de los peces y sus sombras en movimiento desde la refracción igualadora de una superficie líquida. Última Hora.